冷战时期,美国武装力量为高效管理其庞大的战略核武库,按照高度集中统一的原则构建了一套中心化、树型结构的战略核力量指挥与控制体系。两极格局瓦解后,全球战略形势显著变化,在核领域,美国面临更加不确定且模糊的威胁。进入21世纪以来,美国核战略界反思了承袭自冷战时期建立的核力量指挥与控制模式,重新思考以往高度中心化的核指挥与控制体系能否确保国家及武装力量决策层对战略核武器的高效控制,并避免对此类力量实施指控时的混乱。对此,美国在2001年《核态势评估》(NPR)报告中提出,可能需要对现有核指挥与控制系统(NCCS)框架进行调整,使其能够将响应非核战略性袭击和主动战略导弹防御行动,纳入现有战略核力量指挥与控制系统框架中。此后,负责直接指挥控制战略核力量的战略司令部(STRATCOM)提出对核指挥与控制系统实施去中心化改造,形成分散化的战略核力量指挥与控制框架。但目前,美军高层仍未对构建分布式、网络化的战略核力量指挥与控制模式形成共识,相关试验和实践也未真正付诸实施。

总体看,美军战略核力量的指挥与控制系统,其系统构成、决策和指控流程仍沿用自冷战时期形成的成熟框架,新世纪以来美军对此类指控控制系统的完善主要聚焦在相关流程和具体工具层面。在此,将从美军战略级核指挥与控制系统(NCCS)的构成、现状,以及近期现代化改造项目等角度,阐述该主题。

一、美国战略级核指挥与控制系统的构成

行使对战略核武器的作战运用的指控与控制,是美国总统作为美国武装部队总司令的独有权力。为确保总统正确、高效行使此职责所建立起的软、硬件支撑体系或能力,被称为“(战略级)核指挥与控制”(NC2);而构成的具体机构(平台)和流程则被称为“(战略级)核指挥与控制系统”(NCCS)。此系统具体包括:设施、装备、通信系统、流程、相关人员和建筑等所有用于为战略核力量部队筹划、指挥和控制战略核作战行动所必需的要素。它是总统行使其对战略核武器最终控制权的中介与工具。

(一)战略核力量指挥与控制机构与平台

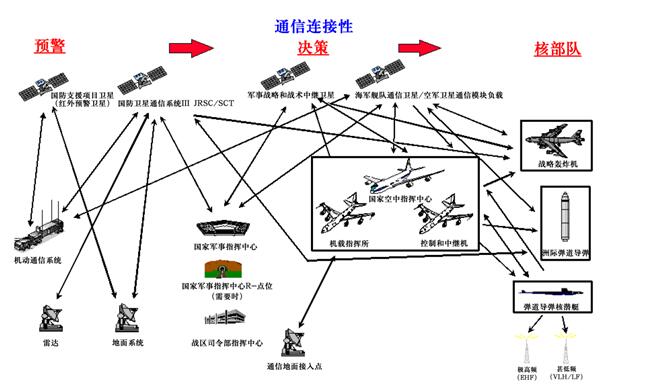

在美国的战略级核指挥与控制系统框架下,最主要的机构要素是美国国家军事指挥系统(NMCS),它是美军全球指挥与控制系统的中枢,为美国国家指挥当局(NCA)和参联会主席(CJCS)提供对全球美国武装力量(核及常规部队)的指挥与控制支持。下图所示,是美国国家军事指挥系统在本土的主要指挥节点和支撑节点结构。

图1:美国国家军事指挥系统节点略图

下面分类阐述上图中各类指挥节点情况。

国家军事指挥中心(NMCC)。该中心位于五角大楼地下,是美国国家指挥当局日常履行对所有武装力量(包括战略核力量)的主要场所。中心内保持全天时警戒值班状态,负责战略核态势监控的值班团队由一名(上将级)高级军官领导(常被称为“deputy director for operations”)。除履行对全球美军常规作战行动的战略指导职能外,该中心还负责监控全球战略核态势及美军战略核力量的情况。

国家空中作战中心(NAOC)。如位于五角大楼的国家军事指挥中心因袭击丧失功能,国家空中作战中心将接替前者的指挥控制功能。国家空中作战中心以经特别改装的波音B747-200B型飞机为载机,机队主要部署于内布拉斯加州offutt空军基地,随时确保1架飞机处于跑道待飞警戒状态。战时,每架飞机标准配置114人,可空中受油并持续位于空中巡航。该机配备有极高频(EHF)和甚低频(VLH/LF)数据链路,相关通信设备都经抗电磁脉冲(EMP)强化。通常,空中作战中心机队由战略司令部提供日常运维和人员配置。

“R点位”(Site-R)。该场所位于马里兰州里奇堡(fortRitchie)地下,通常情况下此指挥机构位于维护待命状态,是国家军事指挥中心(NMCC)功能丧失后接替其指控功能的备选指挥场所之一。

战略司令部全球作战中心(STRATCOM GOC)。该中心位于欧福特(offutt)空军基地的地下深处,是美国国家军事指挥系统(NMCS)的重要备份。该中心还可作为战略司令部指挥官的指挥中心,是其行使对美军战略作战力量的日常管理与指挥的主要场所。紧急情况下,战略司令部指挥官在获得美国国家指挥当局的授权后,也可在该中心行使对战略核力量的指挥控制。该中心深藏地下,常年处于战备值班状态,拥有充足的人员和物资配给可执行长时间的戒备任务。

战略司令部空中指挥所(STRATCOM ABNCP)。如果战略司令部全球作战中心无法履行其指挥功能,由E-6B型飞机改装的空中指挥所(ABNCP)将接替其功能。该型空中指挥机由波音707改装,每架指挥机配备22名人员。在履行战略核力量的指控任务时,如果地面设施指挥功能丧失,该机担负着将发射密码中继、传输至地面洲际弹道导弹(ICBM)发射设施的使命。同时,该型空中指挥所还担负着为海军弹道导弹核潜艇提供“控制及中继”(TACAMO)支持。该机可装载长达2.5英里长的尾曳式长波天线,通过此VLF/LF通信系统可向水下战略核潜艇传输控制指令。除VLF/LF通信能力外,该机还配备有UHF或EHF卫星通信系统。目前,该机队部署在俄克拉荷马州丁克尔(tinker)空军基地,由于担负着对潜基核力量的指控任务,海军战略通信第1联队常年向该机队派遣有值班人员。

战略司令部机动式加固指控中心(MCCC)。此类机动式加固指控中心由大型卡车改装而成,可沿公路或野外机动部署,是战略司令部全球作战中心和空中指挥所的重要备份指控机构。

(二)战略核力量指挥与控制流程

战略核武器指挥与控制系统及其运行流程,是美国国家战略指挥系统中最重要的组成部分。冷战时代,美、苏两国都曾竭力强化其自动化战略核武器指挥与控制系统的可靠性,甚至构建了应对最为恶劣情况的“死手系统”,即首脑指挥机关遭敌方先制核突击消灭或丧失指挥能力的情况下,其核武器系统仍可在判明遭袭后独立自行向战略核部队发出核密码及核打击指令,自动打击预设好的敌国战略目标,或者将其他核武国拖入核大战。核大国的战略核指挥系统强调应对敌方全面核突袭的可靠性,最极端的情况下无需人力介入就可直接自动激活。

根据现有美军核作战条令(2005年版JP 3-12),战略核武器的指挥与控制流程涉及以下三类要素:指挥关系、指挥与控制和指挥职责。

指挥关系。在涉及战略核武器的指挥活动中,美国总统始终是处于金字塔尖的唯一决策者,他有权就核武器的运用或行动终止做出最终裁断。当然,现代核危机决策的高度复杂性和急迫性使总统无法单独完成此类使命,他需要获得国防部长和参联会主席的咨询建议支撑,行使作为战略核武器运用最高决策者的使命。从指挥链角度看,涉及运用战略核武器的指挥关系高度单一、简洁。

具体而言,总统在参联会主席的建议下,通过国防部长向相关作战指挥官(CCDR)发布正式的战略核打击命令。此处所称的作战指挥官,涉及两种情况,在大多数情况下,它特指战略司令部的职能作战指挥官,后者直接控制着空、海军的核战略核武器系统(空军第20航空队、第8航空队,海军第17潜艇中队、海军第20潜艇中队),获得总统授权后,战略司令部将具体完成核打击任务的计划与执行;其次,如果行动涉及非战略核武器(低当量核武器),作战指挥官则特指“战区作战指挥官”,战区作战司令部指挥官负责制定战区本级使用核武器的行动目标及计划。由于目前美国的全球战区中,仅欧洲司令部具备核打击能力(除本土外,美军迄今仍在欧洲储备有数百枚核武器),因此其他战区司令部如涉及遂行核行动计划时,计划制定过程将更多地得到战略司令部、国防威胁化减局以及联合参谋部、国防部相关战斗支援机构等部门的协助。

指挥与控制。现代战争的高节奏,尤其在涉及战略核武器运用的筹划和决策场景中,尤其需要精简和优化,使其精准、及时地控制核作战部队按决策层意图展开行动。为此,总统在国防部长的协助下调用全球美军的ISR和通信资源,用于实现及时准确的态势感知和行动指挥。必要时,总统将采取越级指挥的方式,直接向一线任务部队下达调控指令。

指挥职责。在具体遂行战略核打击任务时,战略司令部指挥官担负着最重大的职责,他拥有对选定实施战略核打击任务的具体部队的作战指挥权(COCOM),并负责核作战部队的具体作战与支援保障协调。有时,战区作战指挥官可能被赋予对战略核作战部队作战行动的作战控制权(OPCON),比如当战略司令部指挥的核轰炸机需途经某个战区前往目标战区遂行任务时,途经战区的作战指挥官将负责协调任务力量在本战区内的支援与保障行动。

(三)战略核力量指挥与控制系统的功能

战略级核指挥与控制系统的主要用途,在于保障和支撑总统有效掌握核武器系统。随着新型技术系统广泛应用,核指挥与控制系统(NCCS)的功能也有所拓展,可就战略核力量的运用向总统提供建议和决策支持。其主要功能包括:

态势监控(situation monitoring)。全球各地区、主要国家的政治及军事态势变化,以及可能的环境变化因素(如恶劣气象会影响空基核力量的运用),都可能影响战略核威慑力量的行动和运用,因此战略级指挥与控制系统必须要能有效掌握实时战略态势,通过融合分析处理战略级情报,指挥与控制系统将确保及时向决策层和总统更新最新的战略态势。核指挥与控制系统构成内的大多数中心里都编设有专业情报小组,他们能够随时访问机密级以上国家级情报系统获得其信息支持。

战略预警和攻击评估(TW/AA)。探测并分析潜在的(针对美国的)战略攻击事件,是核指挥与控制系统各类功能中对时间最为敏感的一类功能。在日常值班中,战略预警和攻击评估功能要能够快速辨识、分析并判定某种导弹或火箭发射事件的性质,并排除可能的虚警信号。如果一旦证实发射事件未经事前通报,核指挥与控制系统需判明其发射地点、规模和潜在的攻击区域,辅助做出正确决策。要高效发挥战略预警和攻击评估功能,各级指挥中心需采取多重交叉验证的方式探测、分析和辨识特定事件,即同时采取两种以上不同的侦察探测手段(如预警卫星和远程雷达)确定攻击事件,以尽可能提供准确性。

决策(Decision Making)。依据现行战略核作战决策条令规范,紧急情况下总统在做出使用核武器的决策时,需咨询参联会主席(《美国法典》第10编第151条P.L. 99-533),后者是其在做出类似决策时的主要军事顾问。当然,总统也可能选择咨询其他顾问人士。因此,核指挥与控制系统必须要能在各种情况下确保总统与其顾问和核部队指挥官之间的通信与信息联系,使总统能够及时更新掌握最新态势,并根据最新态势信息做出决策。

核力量管理(Force Management)。决策层需要随时掌握战略核威慑和实战力量的战备状态,尤其在重大危机期间,此类管理与监控数据更为重要。在协助总统完成对战略核力量的管控和作战运用时,此类数据包括各类力量的战备状态(是否可用于作战)、其位置或维护保障状态等。通过核指挥与控制系统的全球通信网络,此类功能将帮助日常收集、分类和处理战略核力量的各类信息,将其处理为容易理解的内容提供给关键决策者。

核武器控制(Weapon Direction)。此功能包含核指挥与控制职能的两项主要内容:核武器安全(也称为“负控制”)和核武器的“正控制”。前者包含一系列设计用于预防核武器非授权使用的系统、工具、流程和操作规程;后者则用于确保由总统发出的指挥指令,得以正确传达至具体核作战部队。

由于担负着至为关键的使命,核指挥与控制系统及其功能的发挥必须具备如下特点。首先,整套系统必须具有极端的高生存性(通过加固、机动、冗余和隐蔽等综合措施实现),它要能在核对决的末日环境下正确运作,确保总统能够在任何情况下行使对战略核力量的指挥控制权。其次,系统必须具有极端的高可靠性,它要能在任何环境中迅速建立总统与特定部队、人员之间的联系,确保信息流转过程中的准确性,防止虚警或虚假信息传输。最后,系统还必须具备高安全性,系统必须准确识别并验证经授权的人员、指令对系统的访问和运用,杜绝任何情况下的非授权使用,还应防止敌方拦截、侦听并破译此类通信信息。

二、美军战略级核指挥与控制系统的现状

(一)新近纳入至核指挥与控制系统的新功能

当前,美国战略级核指挥与控制系统中的主要指挥中心和设施都起源于冷战时期高强度核对抗和核战争的需要。例如,北美空天防御司令部(NORAD)在科罗拉多州夏延山地下深处的指挥所掩体在1966年就投入使用,最初投入使用的E-4型国家空中作战中心指挥机于1974年入役;战略司令部在欧福特(offutt)空军基地的地下指挥所则于1989年完工并投入使用。此类核指挥与控制节点,具有极为突出的抗毁和冗余指挥能力。但冷战后新的安全环境对国家核指挥和控制系统提出了新的要求,因此2000年后美国国会和军方多次召开听证会和辩论,削减在核指挥与控制系统领域的投资。例如在1980年代,高度激烈的核对峙使美苏都提防对方突然对己方首脑和决策层实施的“斩首袭击”,因此双方的核指挥和控制系统高度强调生存能力和信息传输的高可靠性。但随着新世纪以来,美俄签订《莫斯科条约》将双方的战略核武器限制在1700~2200件之间后,冷战时期那种激烈对抗的核危机已不太可能发生了。在此背景下,国会感到无需再耗费巨资维持高戒备状态的核指挥控制系统。

据同期美国国会研究报告显示,2000年后在核安全领域,除了类似中、俄这类传统国家级核对手外,美国更关注可能拥核但行为模式更加不确定的朝鲜、伊朗等国,以及可能获得核武器的非国家行为体,利用有限核武器发起的“孤狼”式恐怖核袭击,及由此对美国国家和社会造成的灾难性影响。例如,国会在2001财年的国防授权法案中就要求组建委员会,评估各种(核或非核)电磁脉冲攻击(EMP)对国家的影响。尽管当前对此类问题的争议仍在继续,但对核指挥与控制系统而言,可能并不如冷战中类似议题的影响那么直接和显著。

相较而言,新三位一体核力量体系的确立,使传统的核指挥与控制系统(NCCS)需要担负新的使命,具体包括使总统能够监控和指导战略级非核快速打击和主动(导弹)防御行动1。这类挑战,对现有核指挥与控制系统的影响既是系统性的,也是技术性的;毕竟在新的设想和规划中,核指挥与控制系统不再仅限于涵盖战略核力量,战略性的非核进攻和防御力量和行动也将被纳入到其体系之下。具体而言,更多单位或部队将被整合到由总统主导的核指挥与控制系统和决策流程之中。

以具体场景而言,新的运行模式对指挥链的响应速度要求更高,比如导弹防御行动对决策周期的时限要求更甚于冷战时期的决策场景,而由最高决策当局指令实施的非核战略级打击行动(对敌方战略目标实施的常规精确打击,或运用信息、电子、定向能武器及特种作战力量实施的“非动能”打击行动),也需要设计新的指控流程加以实施2。由于核武器运用流程设计有专门验证总统合法授权的机制,但常规武器无论在技术上还是运用流程上并未设定有类似机制,因此要将涉及战略级常规力量的指控流程融入到传统核指控流程中的难度可想而知。

(二)对两种新作战决策场景的指控流程推定

由于资料所限,目前美军理论界对于在核指控和指控系统中融合战略级非核作战系统指控流程的研究进展和具体环节仍未披露,但仍可做如下推定。

战略级弹道导弹防御行动的决策场景。由于以下两类原因,使得判断是否需要总统参与到具体的决策周期较为困难。一是导弹防御行动涉及更多的常规作战机构和部队(包括战略司令部、导弹防御局、战区司令部,反导及其支援保障部队,这与核作战决策时较单一明确的指挥链明显不同),因而,当指控活动需跨越更多组织边界时,各类各级机构的现有审核流程很可能影响高时限要求的决策活动,导致贻误战机。二是导弹技术正日益向全球各国扩散,朝鲜、伊朗等国的导弹射程与威力与日俱增,而相应的美国全球反导资源的增长速度却难以满足在全球保护美国本土及重要盟友的需要,因此在一些场景下,决策层可能需要有所取舍,即决定哪些地区需要重点保护,而哪些地区需要暂时放弃,此类决策显著对最高决策当局的指控提出更高要求。

在高时限要求的反导防御决策背景下,此类难题的解决在于迅速判定突发且敌对的导弹发射威胁等级,以及是否需要总统介入指控循环。对此,有专家认为现有战略ISR能力(即能够较准确判断出需要由总统介入决策过程的特定导弹袭击场景)仍未获得更大提升前,总统不宜直接干涉具体行动的指控,应在参联会的辅助下由其提供原则性指导和交战规则(ROE),具体行动仍应交由战区指控官(CCDR)负责3,通过简化决策过程来提升整个指挥链的运作效率。

战略级非核打击行动的决策场景。与上一种场景相比,战略级非核打击行动的决策时限要求较为宽松,因此总统是否介入行动决策周期并非紧要问题。2001年伊拉克战争以来,美军在持续战争实践中也经历过多次由总统直接决策和指控的重要行动,例如,在中东和西亚战场上利用无人机袭击可能导致高附带毁伤的人员目标,针对“基地”组织领导人的特种作战猎杀行动等。因而在此类场景中,总统认为如有必要,或者参联会主席认为需要总统介入决策过程时,总统及其军事幕僚团队可能仅利用其专属核指控与控制系统发布指令,并在一线联合作战指控机构的协助下指导、监控任务部队的行动。

对此,美军理论界有意见认为,需要发挥核指挥与控制系统和资源在运用于其他民事—军事行动时的次级效用(Secondary Uses),而且这也有助于此类系统的日常运维和有效性、可靠性检验。例如,国家军事指挥中心(NMCC)对全球军事行动的全天时监控能力,可供总统及其幕僚在危机事件时灵活运用;具体案例如2001年“9.11”事件后混乱的初期,总统就通过北美空天防御司令部(NORAD)夏延山指挥中心和五角大楼国家军事指挥中心(NMCC)的核指挥与控制系统,就事故初期恢复本土空中秩序与管理提供了具体指导。需要时,国家军事指挥中心还将编成一个由联合参谋部、国防部长办公室或相关机构资深军官及幕僚人员组成的快速响应小组或危机行动小组(CAT),帮助总统拟制行动指令、监控现场态势和力量行动,以及准备简报和发布会等事务4。

三、美军的战略级核指挥与控制系统现代化

考虑到国会及军方对核指挥与控制系统功能拓展的共识,以及美国对未来多样化、不确定性国家威胁的认知,2000年后国防部就指令编组专门委员会展开对“美国国家核指挥与控制系统的端对端审查”活动,前国家案例顾问布伦特·斯考克罗夫特担任该委员会主席,对核指挥与控制系统所涉及的各类流程、事务(从国家指挥当局的运作,贯通至具体战略级核/常武器的运用)展开审查,促进现有系统确保对“特定武器及系统授权使用安全运维,以及防止非授权使用”5。通过审查,形成了对战略级核指挥与控制系统展开后续现代化改造的需求及建议。

(一)冷战后时代对战略核力量指挥与控制系统的需求

核指挥与控制场所的生存能力问题。持续多年的审查发现的首要问题,是现有核指挥与控制系统的生存能力问题。尽管大多数核指挥与控制系统设计于冷战时代,设计有大量确保人员生存能力的防毁伤强化措施,例如,高冗余的生存和通信能力设计,地下加固建筑设计等。但自柏林墙倒塌以来,20余年里这类强化加固设计并未获得系统性的修缮维护,导致很多设施频现安全问题,影响了其在高危作战环境下的生存能力6。对此,国防部认为应加强此类核指挥与控制设施与场所在全寿命周期内的管理与维护活动,提升其日常运维、使用单位的建议权份量。

核指挥与控制场所运维人员的短缺问题。审查还发现,随着冷战结束后战略核作战部队因受关注程度降低,其编成内各级有经验的操作人员呈持续流出的状态。面对此类情况,核任务部队不得不采取一职多岗、一专多能的策略,确保核武器系统处于较低限度的可运维状态。在日常警戒值班状态下,核指挥与控制系统的运维尚足以维持,但在危机状态下经验丰富人员的流失导致的流程运行迟滞却可能影响整体系统的运转。对此,委员会针对核指挥与控制系统的人力资源的统筹和长远维持提出一系列建议。

核指挥与控制系统因编制调整导致的问题。冷战时期,美国总统通过垂直且简明的指挥链(总统在参联会主席的咨询建议下,通过国防部长、空/海军战略核力量指挥机构(如战略空军司令部[SAC])行使对战略核力量的指挥权。冷战结束后,美军组建新的战略司令部(STRACOM)统筹空、海军战略核力量的日常运维、值班和作战运用事务。但随着2000年以后战略司令部职能日益拓展,陆续新组建一系列具有战略职能的下属组成司令部,担负更多战略性军事任务的战略司令部逐渐发展成为一类去中心化、多功能的作战司令部(CCMD),例如,当前战略司令部下辖全球打击、空间作战、导弹防御、信息作战以及反大规模杀伤性武器(WMD)等组成司令部,这些司令部在地理位置上相互分隔(虽然通过加密网络确保各部分紧密相联),但新形成的更为扁平化、协作性的指控流程,却显著有别于以往垂直单一的战略级核指挥与控制流程。对此,2006年版《四年防务审查》报告强调未来核指挥与控制系统应能在爆发大规模杀伤性武器、电磁或网络攻击行动时有效履行职能,并就此提出很多建议;包括更新以C-32型指挥机队(由波音757改装)取代E-4B国家空中作战中心(NAOC)指挥机,取消车载式战略司令部机动式加固指控中心(MCCC)等7。

核指挥与控制系统因节点分布式网络化导致的联通问题。冷战时代的核指挥与控制系统虽然也拥有基于互联网协议的通信系统,但在形成了新网络节点拓扑结构后,核指挥与控制系统的信息化网络通信系统需要进一步完善。目前,因网络的铺设和检验运用仍在持续当中。无论美军核指挥与控制系统最终能够达成预期改造目标,但此类系统的通信容量却自1991年后经历了爆发性增长。例如,2001年至2010年,美国军用卫星通信数量容量已增长了1000%,而至2020年时同类能力可能需要增长2500%8。在此背景下,核指挥与控制系统的通信冗余度和容量都将有巨大改善,高保真视频和语音通信将广泛地应用于核作战指令传输。但问题正在于,此类无线卫星网络在紧急状态下运用并确保传输信息安全方面并未经历残酷检验9,加之考虑到它们对信息基础设施的高依赖程度,因此其可靠性仍存疑。

(二)美军核指挥与控制系统性能提升项目

针对上述问题,美军自2006年以来启动了一系列旨在改善其核指挥与控制系统适应未来安全态势的性能提升项目。这些项目深刻地影响了其核指挥链的各个环节。当然,就整体而言,这类项目主要在于“修补”现有体系,而非全新的构架或项目。

应急最低必要通信网络(MEECN)。应急最低必要通信网络,是一类为确保最危急状态下总统与值班状态核部队之间保持通信联系的链路网络,它是多类应急通信方式的总称。包括更新配备于E-4B和E-6B指挥机上的高数据率终端系统(改进型微型接收终端[MMRT]),原有系统仍是1960年代的产品。更新各指挥中心的保密计算机终端(被称为“防注入接收紧急行动信息指控终端” [DIRECT]),此类终端被用于传输总统在应急状态下向核作战部队发布应急行动信息(EAM)。提升现役配备于“民兵”弹道导弹发射控制中心(LCCS)的超低频/低频(VLF/LF)和极高频(EHF)卫星通信(MILSTAR)系统。为担负核作战任务的战略轰炸机和加油机加装超低频和EHF通信系统,替换其性能已无法使用的系统。

国家军事指挥系统(NMCS)改进项目。拉姆斯菲尔德任防长期间,国防部启动了一系列对国家军事指挥中心(NMCC)及其接替指挥所“R-点位”的技术升级,还包括在五角大楼新设置两处独立的指挥中心:统一指挥中心(Unified Command Center)和资源与态势感知中心(Resources and Situation Awareness Center),用于整合国家军事指挥中心(NMCC)和各军种涉及战略核武器的情报感知和指控功能。这些新建的中心主要用于拓展原有中心对全球危机的监控能力,在需要运用核武器时则协助国防部长和参联会主席向总统提供专业的军事建议,贯彻总统做出涉及核武器的决定。除新建中心外,国防部还于2007年开始升级位于夏延山的北美空天防御司令部指控中心和战略司令部的全球作战中心的导弹和攻击评估(TW/AA)功能和系统。

机载指控与控制中心改进项目。自2006年起国会审批通过了军方对升级机载核指挥与控制机的多个项目。包括E-4B型国家空中作战中心(NAOC)和E-6B战略司令部空中指挥所载机(ABNCP)升级项目。具体涉及机体结构检测和强化、换用新型发动机、燃油系统、环境控制、电子设施和飞控安全系统等的升级。例如,将原机型上过时的模拟式语音传输和记录系统升级为最新型的数字式系统,研制可供高级领导人在机上的全套办公设施,完善机载局域网络,将机载模拟式超高频通信系统(用于与其他机型和地面设施的通信)升级为数字式系统,升级机载精确导航系统使其融入美军的全球空管系统。

用于核指挥与控制功能的卫星通信系统项目。美军计划于2010年后采购并部署先进EHF(AEHF)通信卫星系统,它将取代临近老化退役的MILSTAR EHF卫星系统。该系统星座由5颗分布在不同轨道上的卫星构成,危机时可用于核武器指挥与控制通信,非必要时也可由战术空军使用。AEHF星座可提供安全、强抗干扰且高数据率的通信能力。但同时,该项目与其他项目类似,也面临着部署延期、预算超支的问题。

1 CRS Report for Congress: Nuclear Command and Control: Current Programs and Issues, May 3,2006, p.CRS-18.

2 Both General Cartwright, the USSTRATCOM Commander, and Mr. Brian Green, the Deputy Assistant Secretary of Defense for Forces Policy and International Security Policy, specifically employed the term“non-kinetic” among the range of non-nuclear responses during their remarks at“Implementing the New Triad: Nuclear and Non-nuclear forces in Twenty-First-century Deterrence,” 36th IFPA-Fletcher Conference on National Security Policy, Dec. 14-15, 2005.

3 M. Elaine Bunn, “Deploying Missile Defense: Major Operational Challenges” ,Strategic Forum no. 209, (August 2004):pp.2-3.

4 Joint Chiefs of Staff, “J-3Operations: Monitoring On-Going Operations”, Smith, Assignment: Pentagon, pp.134~135.

5 “Establishment of the Federal Advisory Committee for the End-to-End Review of the U.S. Nuclear command and Control Systems(NCCS)”, Federal Register 66, no., 44, (Mar. 6, 2001), p. 13508. “News Briefs: Nuclear Command and Control Review Initiated”, Arms Control Today,(April 2004).

6 Interview with Air Force Officer onthe Nuclear Command and Control System Support Staff, conducted Dec. 7, 2005.

7 Department of Defense, “Quadrennial Defense Review Report”, Feb. 6, 2006, pp. 32, 35, 50; Jason Sherman, “Draft Quadrennial Defense Review Report Focuses on ‘Long War’, New Capabilities”,Inside Defense, Jan. 22, 2006; Jason Sherman, “2005 Quadrennial Defense Reviewthe First of Adjust Strategic Forces”, Inside the Pentagon, Jan. 26, 2006.

8 James Schultz, “Communications Face-Off: Boeing, Lockhead Martin Vie for Major Satellite Program to Deliver Broadband to the Front Lines”, Washington Technology, Nov. 22, 2004.

9 Interview with Air Force Officer onthe Nuclear Command and Control System Support Staff, conducted Dec. 7, 2005.

[责任编辑:huangxx]